Dr.Nyanのすこやかコラム

飼い主様に伝えたい犬猫の病気や日常ケアについての役立つコラムをお届け♪

【食道裂孔ヘルニア】犬の食道裂孔ヘルニアとは?症状や治療法を解説

この頃ウップウップよくするんです。

しかもウップウップしてたと思ったら吐くこともあるし、これって何でしょう?

病気なんでしょうか?

それって胃液が胸に上がってきて、なっちゃってるかもだよ!

ひょっとして、食道裂孔ヘルニアかもしれないよ?

食道裂孔ヘルニアは馴染みの薄い病気のため、知っている飼い主さんは少ないと思います。

でも結構多い、隠れ病の一つなんですよ!

その前に食道裂孔がなんだか良くはわからない・・

そんな飼い主さんに、Dr.Nyanがわかりやすく解説していきますネ!

食道裂孔ってなに?

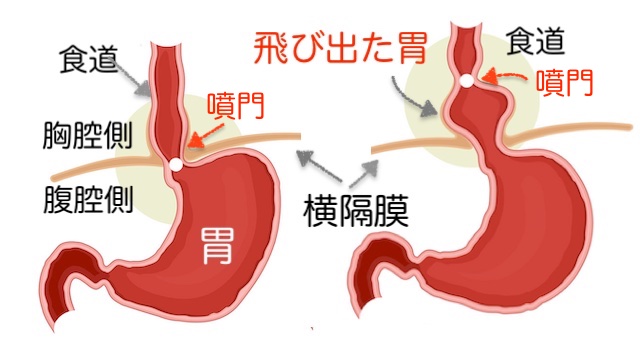

横隔膜は呼吸をするときに大切な働きをしています。

そんな横隔膜は胸腔と腹腔との境界にある膜状の筋肉で、胸部(肺や心臓など)と腹部(胃や肝臓、腸など)を仕切っています。

そのため心臓から出ている血管である下行大動脈、下大静脈、そして口から入った食べ物が通っていく食道のそれぞれに開かれた三つの穴があり、それらを大動脈裂孔、大静脈孔、食道裂孔と言います。

ちなみ食道と胃の間には「噴門」と呼ばれる、胃酸や食べた物が胃から口へと逆流しないように働いている括約筋があります。

食道は横隔膜に開いた穴を通って、お腹の中の胃に繋がっているってことなのね!

次に、食道裂孔ヘルニアニアについて説明するね!

食道裂孔ヘルニアとは?

ヘルニアって言うくらいだから、食道がどこかに飛び出ちゃってるってことかしら?

先生詳しく教えて!

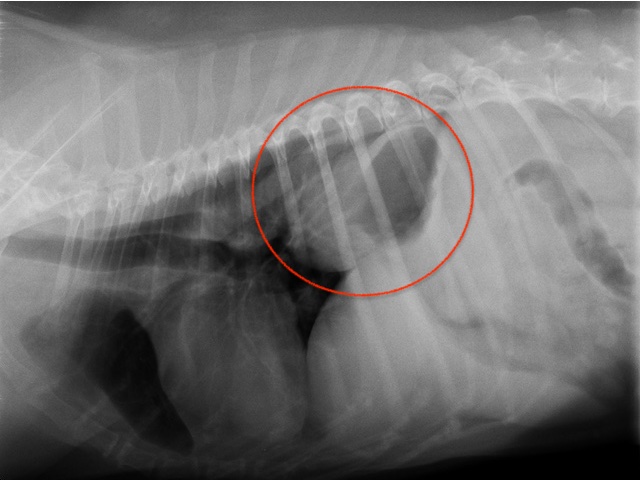

食道裂孔ヘルニアとは、横隔膜にある食道が通る穴である食道裂孔から胃の一部が腹腔から胸腔側へと飛び出してしまった病気です。

食道裂孔ヘルニアになると噴門が胸腔側へと入り込んでしまうため、噴門の機能の働きが悪くなり胃酸や食べたものが食道に逆流しやすくなってしまいます。

軽度なものでは、ほとんどが無症状ですが、飛び出た部分が多くなってくると様々な症状が見られるようになってきます。

症状がひどい場合には、手術を行うことも必要となってきます。

食道裂孔ヘルニアは、なかなか元の健康な状態に戻ることが少ない病気です!

食道裂孔ヘルニアの症状

食道裂孔から胃が胸腔内に飛び出しているため、その部分に胃液が溜まり食道に胃酸が逆流しやすくなります。

そのため食道に炎症が起きる、食道炎を引き起こします。

また胸部の中に出てきた胃が、心臓や肺などを圧迫してしまうことがあります。

場合によっては胃が捻れてしまうこともあり、食べ物がうまく飲み込めないようなことが起こることもあります。

最悪、胃への血の流れが悪くなり亡くなってしまうこともあります。

食道裂孔ヘルニアになっても、症状が見られない場合も多々あります。

しかも食道裂孔ヘルニアは特徴的な症状が無いことも多いため、よく確認してあげてくださいね!

【食道裂孔ヘルニアの症状】

- 食欲がない

- 嘔吐

- 食道に潰瘍

- 食道炎

- 胸の痛み

- 食道がん

食道裂孔ヘルニアの原因

さぁ〜、考えられる原因について確認していくよ。

食道裂孔から胃が飛び出してしまう原因には、以下のようなことが考えられます!

- 生まれつき食道裂孔が広い

- 加齢に伴い食道裂孔が広がる

- 肥満などで腹圧が高くなり胃が押し出される

- 慢性気管支炎など頻繁に咳が出る慢性的な呼吸の問題がある

食道裂孔ヘルニアの治療法

食道裂孔ヘルニアの疑いがあってもあせらず、じっくり治療をしていきましょう。

肥満の場合には、食事や運動に気をつけ体重を改善する必要があります。

胃液が逆流している場合には、胃酸の分泌を抑える薬を使用する。

これらの方法でもうまく行かない場合には、手術を行うこともあります。

手術には、以下のような方法があります。

- 胸腔へ出た胃を元の正しい位置に戻し、胃が再度飛び出さないように固定する。

- 締めつけが緩くなってしまった食道裂孔を締め治す

食道裂孔ヘルニアの予防方法と費用

食道裂孔ヘルニアの予防って、何があるのかしら?

基本的には、太らせない!

咳などの呼吸器病は早めに治療することです。

また先天性が疑われる場合も、同じように早めに治療を始めて重症化されないことが大切です!

胃酸を抑える薬を飲む程度であれば、体の大きさにもよりますが小型犬であれば1週間に3000円くらいの治療費になります。

これが手術となると、ヘルニアの程度にもよりますが20万前後にはなってしまいます。

食道裂孔ヘルニアになりやすい犬

以下の犬種は要注意!上記であげた予防方法をぜひ実践してあげてください。

- 太った犬

- 慢性の咳をするなど呼吸器疾患を持つ犬

まとめ

食道裂孔ヘルニアは気が付きにくく、薬を飲んで症状が改善しても再発しやすいとも言われる病気です。そのため薬を薬を飲み続けることも多い病気です。そのため早めに見つけ出してあげて、対処することが大切です!

お家で行えることはお家で行い、それでも無理な場合には我々もお手伝いしますのでご相談くださいね!!

筆者・若山正之のプロフィール

1974年から犬や猫の診療に携わり、飼い主さまと共に動物たちが「太く長く、明るく楽しく」暮らせることを目指して、家族の一員である動物たちに寄り添った診療を行っています。

予防医療や老齢医療を重視し「病気になる前から集える動物病院」を実現。また「猫に優しい動物病院」として国際的なゴールド認定を受け、猫が安心できる診療環境を整えています。さらに「幹細胞療法」や「免疫療法」といった先進医療にも積極的に取り組み、動物に優しい治療の提供に努めています。

診療以外では、一般の方や学生、動物看護師などを対象にしたセミナーや講演を行い、知識の普及にも力を入れています。著書には「老犬生活 完全ガイド」「犬と猫の老齢介護エキスパートブック」などがあり、動物の健康と幸せを支える活動を続けています。